一名市民在车桥战役陈列室门外观看。

启示录

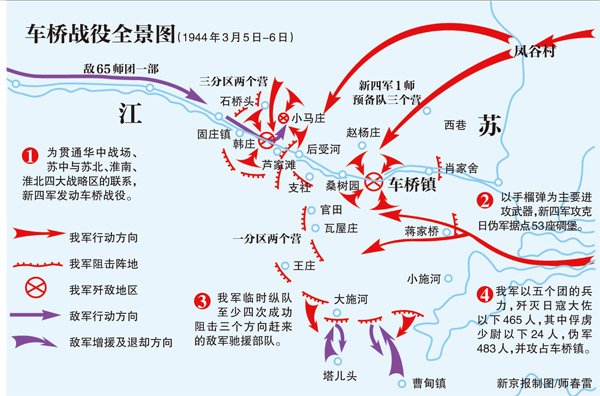

1944年3月5日、6日,新四军第一师在车桥对日伪军展开了一场歼灭战。

车桥,淮安东南重镇,位于淮安、泾口、泾河、曹甸之间,系日军华中派遣军第六十四、六十五师团控制的重要据点之一。

我军以五个团的兵力,歼灭日寇大佐以下465人,其中内俘少尉以下24人,伪军483人,并攻占车桥镇,迫使敌人放弃了曹甸、泾口等十余处据点,解放了淮安、宝应以东地区。

车桥一役,粉碎了敌人的“清乡”、“屯垦”计划,实现了贯通华中战场、苏中与苏北、淮南、淮北四大战略区的联系。

战役胜利后,时任新四军代军长陈毅向师长粟裕、副师长叶飞特传嘉奖令,“车桥之役,斩获奇巨,发挥了我第一师部队历来英勇果敢的作战精神,首创了华中生俘日寇之新纪录。”

据军事科学院战史研究部二处等整理

1943年3月初,战士在车桥镇附近行军。资料图片

拨开黑白夹杂的头发,4厘米长的疤痕在封光老人的右额角留下一条小沟。

“打车桥战役,在卢家滩阻击日军的援兵时,弹片飞进了头骨。”88岁的新四军老兵说。

那是封光14岁参加新四军后打的第一场仗,“天气寒冷、白刃惨烈”清晰地占据了他少时的记忆,讲起当时爆炸的场面时,他双手会在空中抡上一个圆。

“1944年3月5日到6日,2天的战役。”封光记得,我军攻打日伪军在车桥镇据点的碉堡,另一方面,阻截从卢家滩支援的日军,在狭小的韩庄,他因为无法射击而与日军近身白刃。

今年4月,老爷子趁身体硬朗,从苏州老家带着老伴和儿女重回淮安市车桥镇。

他站在车桥战役纪念广场上的烈士名单碑前,“那只是一部分能查找到祖籍的。”封光说,当年他所在的新四军一师特务营中,能记住的一起参战的5名牺牲战友,没有在名单中找到。

晚年,封光常想起这5个名字,回忆当年的战斗,也感慨活着的知足。

500米内53座碉堡

6月5日,在江苏淮安乘车,往东南方向走上2个小时,便进入70年前经历大战的车桥镇。

年近八旬的村民张兆贵仍记得日军占领下的车桥,“镇四周被土坯墙围住,建成日军据点的圩子,里面驻扎着日伪军的一个小队。”

据车桥战役详报中记载,车桥据点是当时国民党江苏省政府时代所构筑,土圩东西长500多米,南北直径250多米,四五米高的土墙外,还有一条水深2米多的壕沟。

大土圩内还有很多小圩子,内外碉堡林立,有53座之多。车桥据点是周边日军11个据点的总指挥所在。

1941年,是日本侵华派遣军总司令部确定以长江下游为起点推行“清乡”方案的起点,日伪军在清乡地区修筑碉堡炮楼、封锁沟、竹木篱笆,拉设铁丝网、电网,分割和封锁抗日根据地,实施“扫荡”。

7岁的张兆贵和家人住在圩子西北角的大兴庄。那年正月,日军扫荡时在大兴庄枪杀了26人,张兆贵的父亲、叔叔和弟弟丧生,他和母亲在逃跑时跳到河里,躲过一劫。

也是在那一年,时任新四军一师师长的粟裕奉命去军部驻地参加整风会议和汇报工作,沿途有意识地穿行车桥、曹甸据点附近的接敌区和敌占区,察看地形、了解敌情。

一年后的车桥战役,拉开了新四军苏中战略反攻的序幕。

“陈傻子”抡十字镐刨开炮楼

封光清楚地记得攻打车桥当晚的天气,“天很冷,月亮很亮。”

3月5日凌晨,土圩四个方向的敌军哨兵并未发觉,担任主攻的七团突击队从南北两侧秘密浮水前往外壕,战士随身扛着梯子、竹钩,每个人身上都绑着手榴弹。

当突击队接近距土圩一二十米时,西北角的敌人碉堡首先冒出火光,七团参谋长俞炳辉在后来的文章中回忆,战士们迎着枪弹往上冲。

由于外壕宽,突击队的梯子搭不稳,三连连长刘兴和几个战士“扑通”跳下水,肩顶梯子把第一批战士送上土圩,突击力量一点点跟上来。

当曳光弹、信号弹蹿起时,主攻南门的突击队也上了土圩,南面的几个碉堡被拿下。

手榴弹是突击队攻破碉堡最有效的武器,暗夜里,有战士身子紧贴炮楼,把手榴弹从射击口里塞进去,浓烟四起、砖块横飞,里面的伪军很快缴枪。

最难突破的土圩在东北角。俞炳辉回忆,那座由伪军特工队控制的大炮楼里机枪不歇,周围围着铁丝网,网外还有一条两丈宽的小河。

俞炳辉能记住那个炮楼,还因为一个战士——陈福田。24岁的他在三连,江苏如皋人,突击队中最引人注目的大个儿。

据后来很多回忆文章描述,陈福田脸儿方敦敦,眼角布满许多和他年龄不相称的皱纹。他在行军途中总帮人背两三杆枪、三四个包,生活中不爱吭声,训练时投弹总是最远、最准。憨实的他被战友们唤作“陈傻子”。

棘手的碉堡正是由“陈傻子”首先打开缺口。

俞炳辉回忆,当连长带着火力佯攻时,伪军的炮楼左侧闪出一个身影,搭着梯子上了炮楼顶,他抡着十字镐猛力刨起来。战士们认出,那是陈福田。

正当子弹嗖嗖从顶上飞出来时,陈福田刨穿了碉堡,将手榴弹塞进洞里,一个接一个,直到里面的伪军投降,东北角的碉堡也被突击队拿下。

1944年3月七团参谋处的战斗详报记载,此次突破土圩,部队一枪未发,仅以数十个手榴弹攻破圩子,整个进程仅十数分钟(最快仅5分钟),伤亡战士各一。

立下战功的陈福田,在车桥战役2个月后的一场战斗中中枪牺牲。那时,“陈傻子”的称号早已被“飞将军”取代,他飞身跃炮楼的事迹留在了新四军的《战斗报》记载中。

战役中,一名日本军官跪地请降。资料图片

烈士碑上的日本人

在车桥战役纪念广场的烈士名单碑上,有一个日本人的名字:松野觉。

封光在根据地与松野觉有过一面之缘,“他是个日本兵,广岛人,白白净净的,起初是个战俘,在军部印传单。”

新四军一师政治部敌工部部长陈超寰的回忆文章中,松野觉瘦长脸,在一张照片里戴着西式礼帽,穿着中式白色对襟衫。

上等兵松野觉在1941年双灰山的战斗中被俘。在新四军不杀战俘的政策下,松野觉在战俘营中被善待。

共产党的首长请他吃炒鸡蛋,战俘也没有像他的长官说的一样被“挖眼睛、割鼻子”,敌工部还为他找来日语书看。

3个月后,松野觉思想发生转变,之后正式加入新四军,并于1942年加入日本人民反战同盟,当选为苏中支部宣传委员,跟随部队开展政治攻势。

陈超寰记得车桥战役打响的前一晚,他和松野觉睡在一间小草房里。夜里,松野觉没睡觉,站在一张桌子上,教战士们喊口号,“尼洪洛乔大爷(日本弟兄),铁波哦五支那(不要打枪)。”他喊一句,战士们学一句。

3月5日,两人参战。土圩里的伪军碉堡被突击队占据的同时,东边的日军碉堡却久攻不破,我军只占领了其前的一座两层瓦房。

松野觉拎着喇叭筒,越来越靠近日军碉堡,最后距碉堡只有30米左右,枪眼对着枪眼。

陈超寰回忆,起初,松野觉紧靠枪洞口喊话,“不要打枪,我代表日本工农大众和你们说话……”但枪声太大,声音根本传不进去。

直到天快亮时,枪声稀疏,松野觉又抓住时机,喊起话来,“他把嘴对着枪口喊,敌人完全可以打到他,我们拉他斜着身子,他喊着喊着,身子又对正枪眼。”

他一喊,敌人就打枪,喊话没有办法持续,松野觉从战士身上拿过一支枪,干脆参加了战斗。

陈超寰清楚地记得,在枪洞口的射击中,松野觉打了四枪,前两枪打中了敌人,第三枪没能命中目标。当他用力推上第四颗子弹时,身子暴露在枪洞口去瞄准。

松野觉的扳机还未扣动,一颗子弹正好从枪洞穿过来,打在他头上,他身体猛地一栽。

很多年后,陈超寰仍能记得战斗前夜松野觉和他说的话,“我相信,日本人民总有一天会觉醒,那该多好。”

“战争中最可怕的是等待”

3月5日凌晨,新四军主力部队在车桥镇夺取日伪据点时,封光在临时组成的纵队里,阻歼从淮安、淮阴、涟水来援的日军。

战场位于车桥以西的芦家滩,那里南靠东西涧河,流水湍急;北面是一片草荡,淤泥陷人,中间形成狭窄口袋形地域。

问起战争中最可怕的是什么,封光眯起眼,“是等待,你不知道敌人在哪,他们会从哪里开枪。”

封光记得,阻击战开始前,天色大变,刮起黄风。伏在工事中,他冻得牙齿打战,也不敢轻易睡着。

直到3月5日下午3点才得到情报,日军的第一批援兵乘着卡车前来,有200多人。芦家滩的战火首先向援兵进入的阵地右翼周庄喷发。

“鬼子一见我们开枪,到处跑,一下踩上了我们埋在草滩的地雷。”封光说,跑散的日军不敢往坟包旁躲,“以为那是我们的雷区,其实是假的。”

当日军端着刺刀跃进工事时,战士们甩出手榴弹。在地雷、榴弹和步枪的接连进攻下,日军的第一批援军被冲散。

时任一团团长的廖政国在描写卢家滩阻击战的文章中记录,下午4点30分,第二批援敌200人又到了,指挥部决定将两批援敌隔断,一个连的战士沿着公路远距离出击,用手榴弹将敌军压缩在小西庄一带。“增援先后来了四批,均遭我军阻击而未能前进。”

此时,廖政国也获得情报,由日军山泽大佐率领的派遣军六十五师的援军正在韩庄集合,试图突破阻击阵地,向车桥驰援。

接近黄昏时,上级决定,夜里9时向韩庄发起总攻。

当封光所在的特务营从西面进入韩庄时,他有点傻眼,“庄子不大,东西长四五百米,南北也就四五十米,村里还有很多民房。”

封光记得,当副连长池西泉带着一个排冲进去时,手榴弹在狭长的庄子里失去了效用,“射程太近,容易造成我军伤亡。”

离他不远的一排排长杨保山只好掏出短枪,“连打两枪,打死了两个日本兵,结果一回头,被一个日本兵一刀刺中腰部。”

在廖政国的回忆中,韩庄陷入了肉搏战,“到处铁片飞溅,刀光闪闪。”

封光在冲进韩庄救护伤员时,被一枚榴弹炸伤,弹片飞入额头,他立刻被人救走带下战场。

给这座淮北小镇留下的战争痕迹,是偏居小镇东北角的车桥战役纪念广场。2015年6月7日,几个孩童在纪念碑前玩耍。摄影/新京报记者 尹亚飞

白刃战中的无名英雄

韩庄的白刃战结束后,封光再也没有见过池西泉、杨保山和丁光耀,还有两个和他岁数差不多的特务营战士陈瑞生、戴尔纯,也没有活着走出战场。

他后来听说,韩庄的敌军最后被逼迫进民房中,我军用榴弹和火攻最终将这里援敌彻底歼灭,领军的山泽重伤,在被送往指挥部的途中身亡。

6日拂晓,车桥的日军驻地和伪军碉堡最终在新四军的连续炮击下被击溃。

“这次战斗,日寇465人被歼灭,24人被生俘,车桥被我军攻克。”

如今,唯一给这座淮北小镇留下的战争痕迹,是偏居小镇东北角的车桥战役纪念广场。

广场北面,粟裕写下的车桥战役经过刻在一座黑色的石碑上。背面,53名烈士名单刻得深邃,每个名字下,都有烈士的祖籍,只有两个排长来自福建,其余均是江苏本地人。

在没有找到牺牲的5个战友名字后,封光离开车桥镇时,特意嘱咐纪念广场的管理人员,“希望能把他们的名字也加上。”

车桥战役后,封光还参加过淮海战役和抗美援朝,每个战争时期,封光都有一枚勋章和佩戴着它们的照片。

退休后,勋章被儿孙们拿走收藏,战争留给封光额头、脖颈和腰上的伤却一生追随。

坐在苏州市区一栋老楼的家中,封光说,从军的他曾从排长一路当到连长,他知足,“我见过太多死在战场上的战友,有的人连个名字都没有留下,能活着回来,我不求别的了。”

器与术

“掏心”战术 云梯攻城

车桥战役采取“围点打援”的掏心战术,一部分兵力在车桥据点采取偷袭、强攻,另外两路纵队在援军可能到来的芦家滩一带阻击。

攻城战斗分为三个阶段进行,即偷袭突破土圩,占领边沿碉堡;开辟通道,强攻主圩碉堡;配置炮兵攻袭小圩内日军的抵抗中心。

在攻坚战中,主要采取游击战的动作,这是较为罕见的战法。

在芦家滩的打援战斗中,指挥员利用有利地形,运用了敷设地雷、假工事、夜战、白刃、追击、堵击等多个战术实施阻击,将敌军迷惑、困住、分割,先后将5批援敌的有生力量歼灭,使其无法增援车桥。

在攻击器材上,部队设计了爬城云梯,将云梯与浮架用铁条相连,解决了以往攻坚战中架设浮桥超越外壕和土圩费时的问题。

同时还用方桌下设置四个轮盘的方式,制作了活动掩体,以作接近碉堡之用。

新京报记者 刘珍妮 江苏淮安 报道