撰文 | 徐兆正

01

一个不合时宜者

共时性地看待哈罗德·布鲁姆一生的成就,可以大致将他那数量超过五十本的专著分为三类:第一类是以《雪莱的神话创造》(1959)、《想象的群体》(1961)、《布莱克的启示》(1963)等为代表的诗论文章;第二类是宗教研究,包含了《喀巴拉与批评》(1975)、《逃向魔鬼:诺斯替主义的幻想》(1979)、《美国宗教》(1992)等专著;第三类最为中国读者熟悉,在某种意义上也是一种文学理论与文学批评的融合,主要有《影响的焦虑:一种诗歌理论》(1973)、《误读之图》(1975)、《诗歌与压抑》(1976)、《西方正典》(1994)、《如何读,为什么读》(2000)、《影响的剖析:文学作为生活方式》(2011)等。

哈罗德·布鲁姆(Harold Bloom)1930年生于美国纽约,当代美国极富影响力的文学理论家、批评家,主要研究领域包括诗歌批评、理论批评和宗教批评三大方面。曾执教于耶鲁大学、纽约大学等知名高校,著有《影响的焦虑》《影响的诗学》《西方正典》《影响的解剖》等作品。

共时性的分类使我们快速地了解布鲁姆的研究领域,但它也有一个无法被忽视的缺陷,那就是这种分类没办法让我们理解由这些作品组成的布鲁姆本人,我指的是一个完整的批评家形象:一个不合时宜者……“谁是反现代派?……并非所有现状的捍卫者、形形色色的保守派和反革命分子,也并非所有对他们的时代感到忧郁和失望者、牢骚鬼和脾气坏的人,而是和现代派、现代主义或现代性关系微妙的人,不情愿的现代派,分裂的现代派,或不合时宜的现代派。”(贡巴尼翁《反现代派》)——这是当我听到布鲁姆殁世后反复想到的一句话。

《如何读,为什么读》,哈罗德·布鲁姆 著, 黄灿然 译,译林出版社 2011年版

对于一名学者而言,在他还活着的时候已被自己的时代“淘汰”,这究竟是幸事还是不幸?不错,在布鲁姆还活着的时候,他已然被眼下的文化研究者看作是上个世纪或十九世纪才会存在的人物;稍稍令我辈欣慰的是,当伊格尔顿宣称文化理论打赢了一场文学作品无法继续被中立阅读的战争时,布鲁姆所坚持的,至少还没有一败涂地,也至少在大多数不懂学术时髦的普通读者那里,他们更愿意接受的还是布鲁姆那“读什么”的指引,而非伊格尔顿“如何读”的训谕。

02

抵制文学研究向文化研究的泛化

历时性地看待哈罗德·布鲁姆一生的成就,我们更能看清楚此中差异,以及作为一个“反现代派”、反潮流者的学术追究。基本上,布鲁姆一生的学术之路也可以划为三个阶段:第一个阶段与共时性的第一类大致重合,它是布鲁姆对浪漫主义文学研究的发端,从1959年的处女作《雪莱的神话创造》,讫于1971的《塔中鸣钟者:浪漫主义传统研究》。在他晚年的采访中,布鲁姆曾反复提及自己发动的四次“战争”,其中第一次“战争”,便是这一阶段他与“新批评”的针锋相对,而这主要指向了艾略特在那篇著名的《传统与个人才能》里提出的观点:艺术家如若想要将自身纳入到一个延续不绝的文学传统(有机系统),他必得“不断地自我牺牲……不断地个性消灭”,而他的头脑仅在于充当这一文学传统的“媒介”、器皿,由此对古旧的经验进行重组。与这一极端“非个人化”的观点相反,布鲁姆显然更强调个人才能。不过,对此加以引申,则是他的第二个阶段,即对自身诗学理论加以建构的时期。

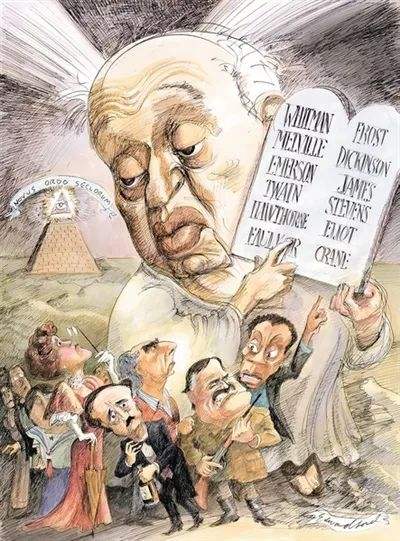

布鲁姆拿着一本书,上面的名字是他选出的美国最重要的12位作家的名字,有爱默生、狄金森、梅尔维尔、福克纳等。图中下半部分是没有入选的几位著名作家。其中都有谁,读者们可以自行辨认。

这一阶段与共时性的第三类有所重叠,它始于1973年的《影响的焦虑:一种诗歌理论》与1975年的《误读之图》,结束于1989年的《神圣真理的毁灭:<圣经>以来的诗歌与信仰》,且延伸到2011年的集大成之作《影响的剖析:文学作为生活方式》。尽管在“传统”还是“个人才能”的选项中布鲁姆选择了后者,但这并不表明他在重蹈德国浪漫主义的老路;同样,布鲁姆心中的“天才”所要经受的痛苦也一点不少于艾略特对诗人进阶的判定。此外,如果说艾略特提出的是一个二律背反的命题,那么布鲁姆的诗学理论在我看来之所以有价值,也在于他成功地化解了这一难题。这里面主要有三个关键词:影响、焦虑、误读。影响是“传统”在布鲁姆这里的说法,而且显然也是他将古希腊罗马中的“竞争”观念引入之后的变形,因此他的“传统”比艾略特的版本更富有动态性;在竞争的意义上,“传统”演变为一种后世作家为前辈大师施加给他们的“影响”深感“焦虑”的过程。“误读”则是后世作家选择的策略,唯有如此,他们的原创性才能从“焦虑”以及前辈投下的阴影中脱颖而出。

第三个阶段收束了布鲁姆从1994年的《西方正典》开始的最后二十五年,而他发动的后三次“战争”几乎全部集中在这一时期:抵制“解构主义”对文学传统的消解,抵制文学研究向文化研究的泛化,抵制通俗文学向经典文学的泛滥。“憎恨学派”闯入文学研究,要求在文本层面展开一种社会性的策略行动,并且将所有文本的读解都导向同一种印象与同一种结论,简单地说,“憎恨学派”就是要用意识形态去对抗意识形态,用本质主义去消解本质主义,用“女根中心”去取代“男根中心”。在现实世界,这些倾向也许都是对的,但布鲁姆的疑问仅仅是:文学研究何辜?此时的他,便比前两个阶段更加激进地推崇一种纯粹审美的价值,并且确立了一个以莎士比亚为起点的文学史影响序列。

03

文学自有它的用途

布鲁姆之所以在这个时期如此高举莎士比亚的位置,想来与他坚持的价值处境有关。詹姆斯·伍德在《布鲁姆的莎士比亚》(收录于《破格:论文学与信仰》)中,对此解说道:“虽然布鲁姆的观点似乎无可否认又极为复杂,但在学校里却如同翼领一样古旧。他的普世主义,他对莎士比亚的挚爱……他相信语言指向、文学教会我们诸般真理——所有这些在当下的批评界……都饱受质疑,而这意味着大多数布鲁姆的同事基本都不会翻阅此书,这倒让布鲁姆很高兴,他本着切斯特顿的精神,偏爱自己有缺陷的真理,而不是其他人完美的错误。”在伍德看来,“完美的错误”即是让文学的价值与文学的症候同时成为问题,前者的回答是文学有无价值无关紧要,后者的回答是文学如果有价值,也仅在于它为社会学、历史学等等社会学科输送了可供研究引证的材料,换言之,文学成了其他学说的附庸及现实的症候。至于这个“错误”为什么是“完美的”,我想不难理解,因为人们即便不认同这一点,在今天也很难去驳斥它了——只是,这可能也是布鲁姆会说的,受到损害的是那些仅仅想要从文学阅读中获得乐趣、教育自我以及“善用自己的孤独”的普通读者。

最后,这种来自布鲁姆的看起来既偏执又保守的反复申辩,只是为了说明文学自有它的用途,就像他在评价福克纳时所说的:“我们有必要去疗愈暴力,无论是借助外界还是自身的力量。我们最强大的作家之一福克纳,他可以解决这个想象力贫瘠的问题,帮助个体思想和社会免受伤害。现在我能看到,文学如何在我们的生活方式中发挥它的最大效用。”从《西方正典》到《如何读,为什么读》,再到《天才:创造性心灵的一百位典范》与《影响的剖析:文学作为生活方式》,布鲁姆唠唠叨叨、不厌其烦地将他对经典的理解、感受和喜爱,一直讲述到了他人生的终点。对于这一生我想他应该是满意的。

《影响的焦虑》,哈罗德·布鲁姆 著,徐文博 译,江苏教育出版社2006年版

撰文 | 徐兆正

编辑 | 走走、李永博、杨雅冰

校对 | 翟永军