据外媒报道,美国诗人、普利策奖得主玛丽·奥利弗 (Mary Olive)于美国当地时间1月17日因淋巴瘤病逝于家中,享年83岁。她曾在她的诗歌《当死亡来临时》中写道,“当它结束时,我想说:我的一生/是一个嫁给惊喜的新娘。”(When it’s over, I want to say: all my life/I was a bride married to amazement.)

玛丽·奥利弗在2010年的加州女性会议上发表讲话,摄影:Kevork Djansezian,来源:Getty Images。

1935 年9月10日,玛丽·奥利弗出生于俄亥俄州枫树岭市,父亲是一名教师,母亲是一所小学的工作人员。因为“家庭失调”,奥利弗的童年“非常艰难”,常常受到虐待,敏感的她只好遁入诗歌之中,“用言语创造了一个世界”,并视诗歌为她的“救赎”。奥利弗很早就明确了以写作作为自己终身事业的决心,她13岁开始写诗,1955年进入俄亥俄州大学,在那里读完一年级后,获得瓦萨大学的奖学金,便转学到瓦萨大学,但同样只读了一年,她就放弃了学业,专心写作。

在此后的数十年中,奥利弗长年隐居山林,其创作多以山野自然为对象,探索自然与精神世界之间深刻而隐秘的联系,被称为美国当代“归隐诗人”。在思想谱系上,奥利弗深受惠特曼和禅学影响,创作题材涵盖自然、信仰、存在等话题,诗句短小隽永,富有灵性,且深具哲理。奥利弗并不总是受到评论家的赏识,但她仍然是美国最受欢迎的诗人之一,受到很多人的喜爱,先后获得过普利策奖和美国国家图书奖。

2018年,玛丽·奥利弗的首部中文版诗集《去爱那可爱的事物》出版,经雅众文化授权,我们摘取书中译者序的部分内容,分享给读者。

《去爱那可爱的事物》,作者:(美)玛丽·奥利弗 ,译者:倪志娟,版本:雅众文化|外语教学与研究出版社,2018年3月。

用词语站回那一刻

倪志娟

一

在动荡喧嚣的现代世界,玛丽·奥利弗为我们提供了一种质朴的生活景观。

在持续近七十年的写作生涯中,奥利弗坚持了一种孤独而专注的生活方式。她将物质需求降到最低,小心翼翼地回避了任何一种世俗意义上的职业追求,以此保证身心的最大自由。她有意选择一些薪水低而又无趣的工作,在保证自己肉体生存的前提下,摒除了生活的种种琐事,专心沉浸在自然和写作中。她说:“如果你愿意保持好奇心,那么,你最好不要追求过多的物质享受。这是一种担当,但也是朝着理想生活的无限提升。”她的生活方式总是这样的:每天五点起床写作或散步,九点去上班。她最需要的是“独处的时光,一个能够散步、观察的场所,以及将世界再现于文字的机会”。普林斯顿为她提供了她所需要的隐秘生活,使她得以在一种不受干扰的情形下写作。

奥利弗与她的时代保持着深刻距离,政治事件、技术进步、人际变迁,很少出现在她的诗歌中。她没有受到时尚的干扰,也拒绝加入诗歌圈子。她认为诗歌圈子由众人组成,加入其中往往意味着要去迎合众人的口味,尤其要迎合组织者的口味,这必然会损坏一个诗人独特的个性。“从没有一个时代像今天这样,有如此多的机会可以让一个诗人如此迅速地获得一定的知名度。名声成为一种很容易获取的东西。到处都充斥着杂志、诗歌研究中心、前所未有的诗歌研讨会和创作协会。这些都不是坏事。但是,这些对于创作出不朽的诗歌这一目标来说,其作用微乎其微。这一目标只能缓慢地、孤独地完成,它就像竹篮打水一样渺茫。”

玛丽·奥利弗,1992。摄影:Mark Lennihan,来源:AP。

她通过阅读伟大的诗人来完成交流与学习,对于奥利弗而言,这些诗人不是以诗歌的形式,而是以大自然的形式呈现于她,她沉浸其中,就像沉浸于宇宙的永恒流动。1984年,她的第五本诗集《美国始貌》(American Primitive)赢得普利 策诗歌奖,受到的关注越来越多,但她没有因此改变自己的孤独状态,仍然坚持自己隐居似的生活方式。她喜欢隐身在自己的作品之中,不仅她的诗歌极少涉及个人生活,即便在新书出版、获奖之后接受必要的采访时,她也避免谈及自己的私生活。她认为,作品说明了一切,“当你更多了解作者时,就是对作品的伤害”。

孤独使奥利弗成功保持了自己的风格和品质。她的孤独不同于很多诗人的孤独,她的孤独不是一种折磨,而是一种全身心的沉浸,她享受着孤独,她快乐地孤独着——需要强调的是,这种快乐绝非一般意义上的快乐,而是一种欣赏自然万物并融化在其中的快乐——这种快乐,也许才是孤独的本质所在,是人类社会,特别是我们这个时代的人所真正需要的养分。这种生活方式近似于中国古代隐逸诗人的生活方式,事实上,奥利弗本人也极为认同中国传统文化,两者的契合在她的诗歌中有迹可循。她对中国传统诗人的描述(她在诗歌中多次以直描或隐喻的方式提及了中国传统诗人),对中国审美意境的描述,都反映了她对中国传统文化的领悟和吸收。

奥利弗保持着旺盛的创作力,她一共出版了十多本诗集,包括两本具有代表性的选集。本诗集 1 出版于2004年,收录的是她当时新创作的诗歌,这本诗集中的诗歌继承了奥利弗一以贯之的自然主题,同时也有一些变调,从中我们可以听到一位近七十岁的诗人向这个世界优雅而含蓄的告别,也可以听到历经岁月与风霜磨砺(包括至亲之人的辞世)之后的睿智,被时间反复淬炼过的、更纯粹的祈祷和赞美。

二

阅读奥利弗的诗,我们遭遇的仿佛不是文字,而是自然本身,有些事物令人印象深刻,比如池塘、睡莲、蛇、猫头鹰、熊……它们反复出现,被赋予了鲜明个性,成为奥利弗的诗歌标志。

将自然作为诗歌的绝对主题使奥利弗常常被归入华兹华斯、济慈、爱默生、梭罗、惠特曼等诗人所构成的自然主义诗歌传统中,奥利弗本人也认可自己与这一传统的关联,她在随笔中多次提及了这些诗人对她的影响。不过,相比于这些诗人,奥利弗依然具备独特的质地。她在诗歌中既没有确立人高于自然的等级制法则,也没有对自然进行单纯的理想主义包装,而是力图呈现真实的自然,对自然的生与死、美与残酷这两面都予以关照。她对自然怀抱一种悲欣交集的态度:自然“没有目的/既不是文明的,也不是理智的”(《雨》),它包含着死亡与恐惧;自然也不是巴塔耶似的“一块石头、一座雕像,永远恬静地安息”,它包含着生机、流动与美。

在奥利弗的诗歌中,自然的生死两面性最突出表现在猫头鹰与猎物、熊与蜜蜂这两组动物身上。她对猫头鹰与熊极为偏爱,多首诗写到了它们。这两种生物在她的诗歌中出场时总是带有死神的气度:猫头鹰鸣叫时,血腥的气息弥漫在树林,“这是猫头鹰的树林 / 这是死亡之林 / 这是生命维艰的树林”(《森林》),它的鸣叫伴随着猎杀和吞噬;熊在饥饿的驱使下找到蜜蜂的巢穴,如同一只雪橇似的冲进去,给勤劳的蜜蜂“带来打击和利爪”(《果园里的黑熊》),让它们消失于自己的呼吸之中。奥利弗将生物之间的残杀与吞噬视为自然的生死交替过程,当猫头鹰捕食兔子,当熊吃下蜜蜂,它们自身也是“兔子”或“蜜蜂”,也会被死亡所捕获:

有一天,当然,熊自身

也会变成一只蜜蜂,一只采集蜂蜜的蜜蜂,在普遍联系中。

自然,在她长长的绿发下,

拥有那种坚定不移的法则

——《果园里的黑熊》

每一种生命都从属于生死交替的有机循环体,这种循环构成了自然的生机,也构成了每一种生命的意义:

假如我是我曾经所是的,

比如狼或者熊,

站在寒冷的岸边,

我将仍然能看见它——

这一次,鱼如何轻松地逃脱了,

或者,片刻之后,

它们如何滑进一束黑色的火焰,

又从水中升起,

与鲱鸟的翅膀紧紧相连。

——《鲱鸟》

这种意义不是基于人类的价值判断标准,而是基于生命本然的状态。

奥利弗在诗中反复表达了一种观点:“既不是文明的,也不是理智的”自然,才是人类的归属地,她甚至将主体性赋予自然界的所有生物乃至于无机物。奥利弗所理解的主体性并非由理性、观念、知识建构起来的超越性自我,而是灵魂本身,最终,奥利弗的诗歌讲述了许多灵魂的个体故事,它们没有高低秩序之分,在自然中各安其位,共同组成了一个有机和谐的世界:

小块花岗石,矿石和片岩。

它们每一个,此刻,都沉沉睡着。

——《智者说,有些事物》

百合心满意足地

站在

花园,

并未完全睡去,

而是

用百合的语言

说着一些

我们无法听见的私语……

——《百合》

这是一种自我圆满的状态,每一种生命与外在环境水乳交融,它们屈从于生死变迁、生态食物链和自身的有限性,却仍然保持着生命的尊严,努力让自己的生命焕发光彩。

在自然中,灵魂既不是人所独有,人亦不再是万物的灵长,人的生命形态和自然万物平等,人不比自然之物——比如青草——更好,或者更差:

这个早晨,我想,与莫奈的睡莲相比,

睡莲没有减去一丝一毫的美,

而我并不渴望用更多实用的,易驾驭的事物,引导

孩子们走出田野,进入文明的

课本,告诉他们,他们比青草

更好(或更差)。

——《清晨,我的生日》

玛丽·奥利弗和她的小狗Ricky。

这种自然观与西方主流文化所认同的人类中心说和等级秩序说有着根本区别,更接近于美国本土印第安人的世界观。美国本土印第安人没有在物质和精神之间划出一条固定不变的界限,也没有产生二元对立的观点,他们倾向于将人类社会、自然界和宇宙看成一个整体,所有的个体生命都是伟大的产物,拥有共同的创造者,都是平等的,共同组成了一个有序、 平衡、生机勃勃的整体,人类并无高于其他物种的特权。这样的世界观体现了一种强烈的“诗性智慧”。奥利弗以领悟的形式将这些原始文化所包含的诗性智慧融入了自己的诗歌之中。比如,她对猫头鹰的描述就带有明显的印第安文化元素,印第安人常常将猫头鹰视为逝者灵魂的携带者,在奥利弗的诗歌中猫头鹰也具有这种灵魂携带者的神秘气度。不仅如此,奥利弗的多首诗歌直接以印第安文化以及类似的原始文化为主题,例如《了解印第安》《爱斯基摩人没有关于“战争”的词汇》等诗,在这些诗中,奥利弗赞美了原始文化质朴、和谐的特征。

然而,置身于西方文化的二元对立结构中,奥利弗不能不持有一种生命的悲哀:以“理性”为核心的文明(包含各种知识、观念、“大写的人”的主体性概念)造成了我们与本源(自然、灵魂、圆融的自我存在形态)的隔阂,个体身份的获得往往意味着自我与他者、人与自然之间的鸿沟,人丧失了自然之物的那种自在状态。

针对这种永恒的失落境况,奥利弗在自然中的行走如同一种回溯:摆脱思想回到原始的整体世界,回到身体与灵魂统一的自在状态,她渴望变成自然中的另外一种生命,变成一只狐狸或者猫头鹰,变成一棵玉米或者小麦,突破人类与自然之间的障碍,消融于自然的完整之中:

……我继续沉浸其中,我的头发

披在身后;

像玉米,小麦,闪耀着价值的光芒。

——《云》

这种交融是一种融合了精神、身体、感性经验的行为,是感知的快乐游戏,是真正的回归而不是存在主义的深渊或沉沦。这种交融,类似于庄子所谓的物化和虚空境界。

三

行动,是理解奥利弗诗歌的关键词。行动,一方面是指在自然中回溯、观看、倾听、冥想……另一方面,则是书写。奥利弗将自然看成一个流动、循环、生生不息的整体,当她走进的时候,并未将自己从自然的流变进程中孤立、对立开来,而是让自己加入这一流变过程之中,她作为诗人的创作活动与这一过程也并不矛盾。书写之于自然,如同她在《牵牛花》一诗中所描述的收割者与牵牛花的关系:

收割者的故事,

是无穷无尽、细致而忙乱的

劳作的故事,但是

收割者无法

将它们清除,它们

生长在他生命的故事中,

明亮,散漫,无用……

——《牵牛花》

这意味着,书写与万物的生命活动是平行的(adequation), 书写同样是一种交融、一种在自我中发现他性(otherness)、 一种苏醒并流入自然的行动,是用文字再现那种物我同一的状态,是“用词语站回”那一刻:

于是,我创造了一些词语,

用这些词语站回

野草的岸边——

用这些词语去说:

看!看!

这黑色的死亡是什么?

当它敞开,

像一扇白色的门。

——《白鹭》

书写不是对自然的占有,语言也不再是对自然万物的反映或对超验真理的表达,“它的目标不是认识的真理性,它只是引发无尽的体验、领会和启示”。奥利弗没有通过书写为自然强加一种文化意义,而是通过书写理解、发现自然在我们自身内部的存在根脉。不仅如此,奥利弗对与语言形成依托关系的知识、理智始终保持着质疑,她在诗歌中追求一种与语言逆向的行动,努力践行那种超验性感悟:

漫溢的乡愁

从骨头里

发出请求!它们

多想放弃长久跋涉的

陆地和脆弱的

知识之美,

投入水中,

再次

变成一个感觉混沌的

明亮的身体……

——《大海》

书写指向回归自然的行动,唯有这样,它才能安慰人的命运,这种安慰并非消极的逃避,并非如马拉美所说的,“世界存在的一切,都是为了结束在一本书中”,书写为奥利弗 带来的安慰是,它让一切存在的东西可以被铭记,让书写者可以“想象性地安居于”客观世界,语言是中介,是摆渡的工具而不是最终目的,语言记录的不是诗人对世界的认识, 而是对世界的感知(perceive)以及对世界的尊敬(honor)。 这种言说方式是摆脱我们的偏见和傲慢走向谦卑的方式,希 望读者借助她的诗言,抵达一种自我体验——沉浸于自然之 中,乃至化身为某种自然之物。

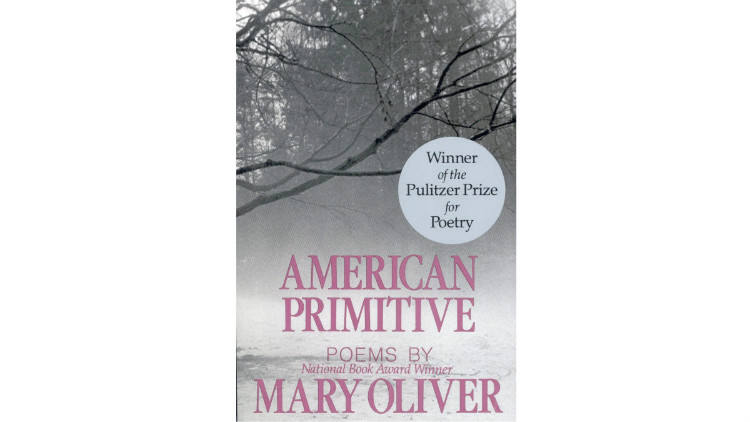

1984年,玛丽·奥利弗因诗集《美国原始人》获得普利策奖。

因而,她的诗歌为读者提供的不是一个静态的文本,而是一种修炼的路径,它指向一种行动,诉诸读者的身体行动而非理性,它会让那些用心阅读的读者趋向沉默——停止无休止的语言层面的思辨,去采取行动——去体验、沉浸、聆听, 最后达成一种自我改变。她的诗歌由此保持了一种开放性,一种不确定性和空白,等待读者的认同和介入。她的很多诗歌的结尾都是开放的:

哦,这转瞬即逝的美妙之物

究竟是什么?

——《黑水塘》

而我躺在岩石上,抵达了

黑暗,一点一点学会

去爱

我们唯一的世界。

——《海星》

无论

你想叫它什么,它是

快乐,它是进入火焰的

另一种

方式。

——《日出》

这些结尾都指向一种开放性的行动。

体验与创作,是奥利弗生命的两个维度,彼此不可或缺。前者是自我消融、进入他者的一种生命体验,而后者则是对成为他者的那种生命体验的再现,是她对个体性的坚持。将体验行动作为书写行动的基础、核心和本体,表现了奥利弗的一种决心:渴望从十九世纪下半叶以来汹涌的“意象与概念”的潮水中退出来,“致力于培养内心世界的孤独与好奇”。

书摘作者:倪志娟;

导语新闻:杨司奇;

编辑:风小杨,校对,翟永军。