在当下这个美图时代,“有图有真相”早已成为往事。当我们面对一幅影像时,我们知道影像和影像所展示的,二者并非简单的映照关系。那么,19世纪的照片又如何呢?我们是否可以将19世纪的照片中的中国视为真实的记录?当有学者谈及威廉·桑德斯的《织工》,说它“显示的是家庭中的织工的工具和工作样式”,而他的《卖掸子》、《精巧的装置》以及莫拉什的《卖玩具的商贩》是“当时中国小商贩的生动写照”并进而赞叹摄影的客观和科学时,他可能将问题想像得过于简单了。

要理解现存的关于中国的19世纪的照片,不仅需要了解当时的照相技术,还要了解拍摄者的身份、拍摄的动机、照片面向的群体等有关照片生产、传播和消费的一系列问题。以拍摄于1865年左右的《织工》为例,耶鲁大学英国艺术中心的高级研究员菲利普·普罗格指出,因为使用湿版火棉胶摄影法,在最佳的光线条件下,曝光时间也需要十几秒,而在室内电灯尚未普及的时代,为确保较好的光照条件,这张照片极有可能是在室外临时搭建的影棚中拍摄的;而照片中人是否为织工本人,也并非没有疑问。

《织工》,威廉·桑德斯,洛文希尔收藏

要理解现存的关于中国的19世纪的照片,不仅需要了解当时的照相技术,还要了解拍摄者的身份、拍摄的动机、照片面向的群体等有关照片生产、传播和消费的一系列问题。以拍摄于1865年左右的《织工》为例,耶鲁大学英国艺术中心的高级研究员菲利普·普罗格指出,因为使用湿版火棉胶摄影法,在最佳的光线条件下,曝光时间也需要十几秒,而在室内电灯尚未普及的时代,为确保较好的光照条件,这张照片极有可能是在室外临时搭建的影棚中拍摄的;而照片中人是否为织工本人,也并非没有疑问。

11月27日,“世相与映像:洛文希尔摄影收藏中的19世纪中国展”在清华大学艺术博物馆拉开帷幕。展览展出了来自洛文希尔收藏的一万五千余张有关中国的早期摄影中的120幅照片。同日,在博物馆四层学术报告厅举行的“世相与映像:洛文希尔摄影收藏中的19世纪中国”学术研讨会上,来自国内的多位学者,与洛文希尔收藏创始人史蒂文·洛文希尔和本次展览策展人菲利普·普罗格一起,围绕中国早期摄影的诸多问题进行了交流和讨论。

中国早期摄影的收藏及研究现状

当天与会的中国学者中,对于中国早期摄影史最为了解的,可能是摄影史学人、前中国特稿社(新华社)图片总监曾璜。据他介绍,摄影在中国有文字记载可以追溯到1842年,现存的第一张拍摄中国的照片,是1844年法国人埃及尔所摄,为法国国家博物馆所收藏。

《李鸿章》,梁时泰,洛文希尔收藏

目前国内的国家文博机构,基本没有19世纪原版照片的收藏。而私人或机构收藏的中国早期摄影,重要的有五套:一是正在清华展出的洛文希尔收藏,二是泰瑞·贝内特的收藏,前几年被香港的梦周基金会高价收购,现委托香港历史博物馆保管,第三套是艾玛的收藏,几个月前被湖南的谢子龙影像艺术馆高价收藏了,第四套是IDG薛蛮子的收藏,第五套是曾璜本人参与的由华辰影像为主的私募基金的收藏。

在这五套收藏中,洛文希尔的收藏规模最大;而目前清华的这个展览,也是国内有史以来规模最大的19世纪原版照片的展出。

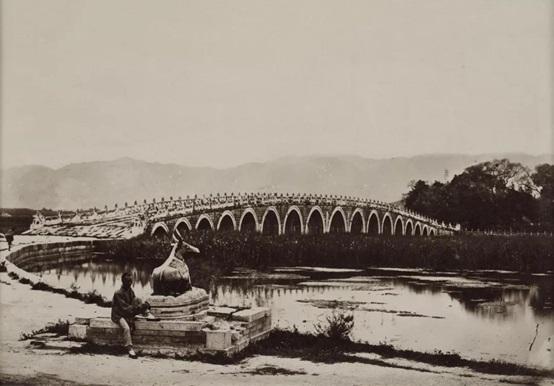

《北京颐和园十七孔桥》,托马斯·查尔德,洛文希尔收藏

曾璜介绍说,有关中国早期摄影,可以分几个阶段进行研究。1842年至1879年这个阶段,有英国摄影史学家泰瑞·贝内特做过很多研究,出版了三大本《中国摄影史》,可以在他的基础上,再做进一步的研究。

《宁波的小径》,传为华生少校所摄,洛文希尔收藏

1894年至1911年是另一个阶段。1894年甲午战争之后,日本人开始了对中国的影像采集,只要着力研究日本人在这一时期的中国拍摄的照片,就可以了解这一阶段的中国摄影史的主流;其他国家的来华摄影师是补充。

1880年至1911年这个阶段,在照片拍摄者的身份认定上存在极大的困难。因为此时摄影技术从湿版发展到干版,照相机和胶片都已工业化生产,摄影师多了起来,除了部分知名摄影家的作品,很多照片都不知道出自哪一位摄影家之手。而对摄影家的认定有着十分重要的意义。对于不知道拍摄者的照片,研究只能局限在画面,如果知道了摄影家是谁,才可能进入现当代影像的研究,比如对东方主义或后殖民的研究。

《广州天平街》,雅真照相馆,洛文希尔收藏

以国别来看,对于从晚晴到民国的中国摄影史的研究,要重视在华日本人的摄影。因为从1894年到1945年,日本对于中国的影像资料掌握最丰富。而法国、德国和俄国这三个国家对中国早期摄影史来说也非常重要,法国在南部,俄国在北部,德国在东部,都拍摄了大量的影像,因为语言障碍,国内的相关研究十分匮乏。从地域上来看,对中西部摄影史的研究,在中国基本上是空白,对沿海地区的研究比较多。

而对来华职业摄影家和在华教会的摄影活动和相关资料的收集和研究、对摄影史个案的研究,以及对摄影出版物个案的研究,都尚属空白。

谈到研究摄影史的意义,曾璜表示,研究好摄影史,将会丰富和改写中国的影像史,不仅如此,中国视觉文化发展史、视觉艺术史、中国美术史、中外传播史和中外文化交流史都会改写。

谁在拍、拍了什么、有何影响

晚晴在华活动的摄影师,按国别可以分为西方、日本和中国本土三大类,现任《大众摄影》主编晋永权介绍说。西方摄影师主要是旅行者、随军摄影师、传教士以及自然科学和社会科学调查人员;日本摄影师则由随军摄影师、旅行者、记者以及自然科学和社会科学调查人员构成;中国本土摄影师以照相馆的照相师傅为主体。他们的摄影活动,呈现出从南到北、从东到西、自边地而内陆的发展过程,沿河流、通衢大道,直至深入中华腹地荒僻之所。

中山大学传播与设计学院教授冯原在他几年前的一个研究基础上,展示了1906年至1946年间,美国《国家地理》上出现的中国影像的特点。尽管在时间段上和洛文希尔摄影收藏中的19世纪中国有异,但也不失为有趣。

美国《国家地理》杂志中刊登的中国水车照片

冯原翻阅了1906年至1946年间480期美国《国家地理》,发现有关中国的报道有50余篇,留下上千幅有关中国的影像。冯原认为每一张照片都是对中国的一次曝光,在统计之后,制作了一张中国曝光地图。

冯原说,绘制这张图的时候,他尚不知道胡焕庸和胡焕庸线,也就是15英寸等降水量线。但他绘制的经常被拍摄的中国(图中灰色部分)和不常被拍摄的中国(图中黑色部分)几乎贴合了区分农业中国和游牧中国的胡焕庸线。

谈到经常被拍摄的对象,冯原说,稻田和帆船出现了30多次(他未解释何以稻田和帆船放在一起统计),推独轮车和担担子的场景出现了20多次,作为农业生产象征的水车出现了9次,作为法律象征的杀头场面出现了5次,皇陵牌坊出现了4次,天坛出现了3次;对于边地中国,《国家地理》也有报道,茶马古道上的背夫出现了5次。冯原并注意到,在《国家地理》中出现的劳动者,每每被称为“苦力”(coolie),而在洛文希尔摄影收藏展中,劳动者被称作“劳力”(laborer);此外,《国家地理》镜头下的普通中国民众,面对镜头常常笑得很开心,以至于有《国家地理》的文章评论说,“众所周知,中国人吃得少干得多,但很少人能够知道,中国人可以一天笑到晚”。

美国《国家地理》杂志中刊登的推独轮车的中国人

美国《国家地理》杂志中刊登的面带笑容的中国人

摄影进入中国,曾被中国改变。中国国家画院理论部研究员朱其提到,在西方,人像摄影是有阴影的,但中国人觉得脸上有阴影不吉利。所以在中国,特别是晚晴以后,中国的人像摄影都是高光摄影,没有阴影。

清华大学新闻与传播学院副教授梁君健表示,有关中国的影像借助早期摄影在世界范围内的传播,塑造了西方世界对于中国的想像。比如菲利斯·比托拍摄的破败的故宫,一改之前很多西方人对于故宫金碧辉煌的想像;而威廉·桑德斯拍摄的风俗画一般的中国人的日常生活,影响深远,西方许多关于传统中国的固有形象,都可以追溯至桑德斯所拍摄的照片。我们可以追溯一条由照片而版画而漫画,以至当代影视作品如《功夫熊猫》系列中的中国文化元素的形象序列,而序列的源头之一,就是桑德斯有关中国的摄影。

早期摄影和中国山水画的内在联系

这次展览在菲利普·普罗格看来,是一次重新思考艺术史和摄影史的契机。在他还是学生时,就在摄影史课上被教导,摄影史是欧洲自文艺复兴开始、几百年来探索再现世界的方法的成果:将世界准确地以单点透视的方式再现在画面上,让画看起来彷若你肉眼所见的世界。

人眼成像的机理如下图所示,而照相机被理解为人工制成的机械之眼,如人眼一般,也是单点透视。

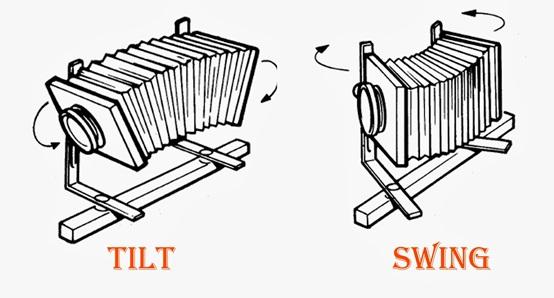

照相机应该是单点透视的机器,这是我们惯常的理解,但实际情况却并非如此,菲利普·普罗格介绍说,特别是一台19世纪的相机并非如此。只要看一下19世纪的相机结构,我们对此就可以有所了解。

箱式照相机的皮腔使得它在使用中可以前后曲翘,也可以左右摆。

箱式照相机的皮腔使得它在使用中可以上下升降、前后曲翘以及左右摆动,而所有这些都会影响镜头和底片的关系,进而影响成像,使得照片不再是按照单点透视的方式呈现我们眼前的世界,而这正是早期摄影家惯常会做的尝试。

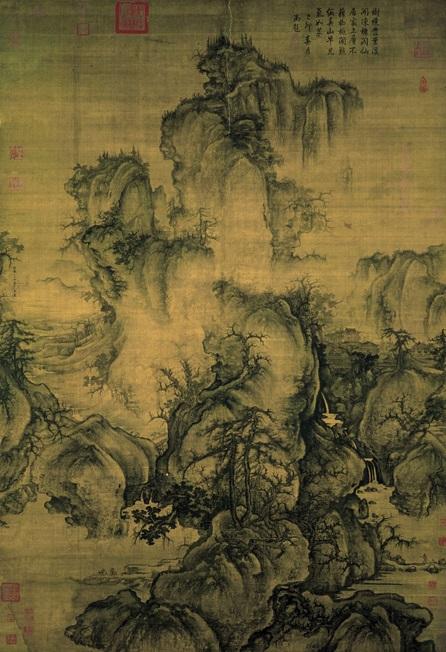

这一将世界呈现为我们想要的样子而非它实际在我们眼前的样子的想法,对于中国艺术的爱好者而言并不陌生。比如郭熙在《早春图》中所展示的,三个视角/焦点(perspectives)并用在一张画作上(即“三远法”——作者注):深远(deep distance)、高远(high distance)和平远(level distance),每个都是不同的视角/焦点。

郭熙,《早春图》,1072年

菲利普·普罗格以下面这张照片为例,这张照片让观者感到自己如同升到了半空,看向亭子,好比中国画中的平远法。但实际这一效果的取得并非由于摄影师登高拍照,而是通过抬升和曲翘箱式照相机的镜头实现的。作为结果的照片并非一张单点透视相片。

《上海豫园湖心亭》,威廉·桑德斯,洛文希尔收藏

摄影师在如此这般操弄镜头、寻找他想要的效果时,有时镜头的曲翘或摆动过大,以至于超过了底片的范围,所以在照片上留下了暗角,如下面的照片所示。

《筛茶》,约翰·汤姆逊,洛文希尔收藏

《岭南花园和亭子》,雅真照相馆,洛文希尔收藏

在这张《岭南花园和亭子》中,由于摄影师对相机镜头的曲翘和摆动,在画面左侧和右侧形成了张力和不安,这赋予了相片以魅力,相片上呈现的不是我们可以用肉眼看见的世界。

同期的西方摄影中,也有类似的例子,但是远没有中国的多。菲利普·普罗格认为原因在于中国有着全然不同于西方的图像传统,很多摄影师是熟悉文人画理论的,他们主动在照片中寻求类似效果。这些照片中显示的创造性,都是未被讲述的故事,它们如何影响了世界,我们今天如何理解它们,都是普罗格在学生时代上摄影史课时完全没有讨论的内容。

菲利普·普罗格认为对中国摄影、中国美学,以及中国创造性使用相机的成果进行研究,增进的将不仅是我们对于摄影史的理解,还将增进我们对于世界视觉文化的理解。

作者:新京报记者 寇淮禹

编辑:安安 校对:李铭