前晚,以黑马之姿入围28届台湾金曲奖“最佳国语男歌手”等六项大奖的大陆创作男歌手郭顶,最终遗憾而归——他与他的《飞行器的执行周期》,被称为本届金曲奖的最大遗珠。

一周以前,新京报记者在北京的一家露天咖啡厅里,提前见到了郭顶。当时的他,颇为淡定地谈起了这场即将到来的盛事:“对我来说,去参加金曲奖更像是一种对鼓励的回馈,入围已经是一件很好的事情了。”

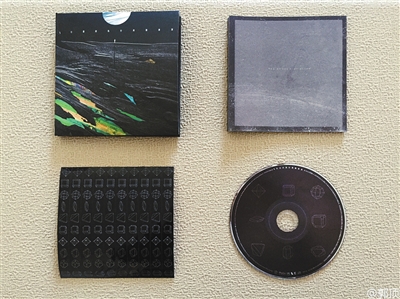

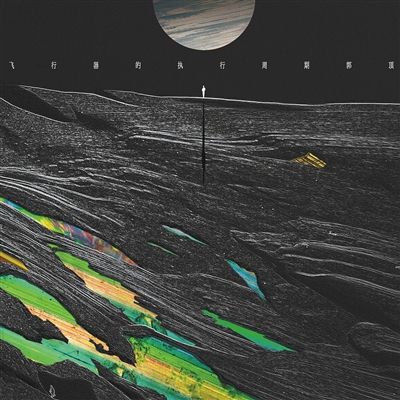

去年11月25日,郭顶的第三张专辑《飞行器的执行周期》发布。到如今的七个多月里,他几次成为了音乐圈的话题中心——一方面,这张充满科幻、太空元素的作品概念完整、词曲俱佳,在当下华语歌坛中质量上乘又足够独特;另一方面,一位“失踪”七年的创作歌手带着全新的唱腔和气质归来,这无疑具备着成为一则好故事的诱人潜质。

“大家每次都觉得我是一个新人”,郭顶自己也承认。因为消失在大众视线里太久,很多人觉得他的名字陌生,而那些一直不舍得删掉MP3里《情歌两三首》《我们俩》的歌迷,也在不同程度上惊诧于他再次出现时的改变。

在郭顶眼中,“失踪人口”抑或是“脱胎换骨”,这些评价背后的逻辑都一样简单——在舞台之下的这些年,无论是为周笔畅、薛之谦、刘惜君等歌手写歌制作,还是打磨属于自己的作品,郭顶一直都在与音乐为伍,从未走远;而经过这段幕后工作的历练,他也终于逃离了前两张专辑“无法做自己”的状态,交出这张“放飞了自我”的《飞行器的执行周期》。

所以,并非“失踪”,也无关“换骨”。这则故事,叫做“成长”与“回归”。

如同太阳与水星的羁绊,郭顶在这张专辑里,设置了很多小巧思——英文名“The Silent Star Stone”,意为“寂静星石”,取自歌曲《保留》中的一句歌词;专辑封套上印刷的“The Silent Star Stone”,用不同颜色标示出了“HERE”,意为“有个‘在这里’的人,在把讯息传给每个可能听到他的人。”

《飞行器的执行周期》

灵感与《Her》《星际穿越》有关

出发去见郭顶之前,为了不遗漏掉最新信息,习惯性地点开了他的微博。

果然,页面上显示,在一个小时之前,鲜少更新动态的他又为那张照片点了赞——天文知识科普账号@NASA中文,每天都会发布一张当天拍摄的太阳照片,而自去年11月起至今,郭顶已经坚持为它点赞七个多月了。

采访中,郭顶解释了这个固定动作背后的浪漫原因。原来,这与他专辑中的歌曲《水星记》有关——“水星环绕着太阳运行它的轨迹,虽然它们很近,但却没办法继续靠近。所以我每天就替水星点一下,点一下,好告诉太阳,我看到你了。”

NASA、科幻、人工智能、霍金……这些都是出现在郭顶语言表达中的高频词,他崇尚未知和想象力,自言是个不折不扣的科幻迷。《飞行器的执行周期》的一部分概念启发,就来自于讲述人工智能与人类相恋的电影《Her》,“大概是在2014年、2015年左右,我看了《Her》,还有一些具有大量科幻元素的电影,如《星际穿越》,想象着,如果自己在那个境遇下,会说些什么、做些什么。电影作品是一个综合性的创作,它既有视觉又有音乐,有各种各样的技术手段,也有人类很真实的感情,这给了我启发,就想可不可以做一张以这样的启示为出发点的音乐。”

以美国作家特德·姜的科幻小说《软件体的生命周期》其中一个章节为名,《飞行器的执行周期》概念正式诞生了。郭顶废掉了之前已经写好的一整张专辑的歌,开始探索他的宇宙洪荒。

“放飞了自我”,才有了这张专辑

“其实我觉得废掉的那些歌曲也不错”,郭顶说,“只是那些更像是一时的创作冲动,而不是真正想过我是什么样的人之后,产生的真实的、纯粹的东西。”

在《飞行器的执行周期》专辑歌词页最后,可以看见这样几行小字——“制作人:郭顶”“词曲:郭顶”“编曲:郭顶”“唱/和声/和声编写:郭顶”,除了鼓、铃鼓、贝司以外的其他乐器,也都是:郭顶……客观意义上,这并不是郭顶的第一张专辑,但是,这的确是第一张彻头彻尾属于他的作品。

“做出这张专辑的最大根源,就是放飞了自我。所以我有时候会说,这张专辑其实是个私密的分享。以传统概念来说,一些音乐其实是为了服务听众的,可如果一旦去做了服务这个动作,可能就丢失掉了自己,这是我现在没有办法与自己达成协议的地方。”

因为做专辑时无人催促的自由状态,郭顶尽情把自己的理想主义融入其中:录音时,他和鼓手跑遍了北京各大乐器行,淘来满卡车古旧的设备,一一调试,再运用到不同的歌曲中;他尝试拾起现场同步收音的复古做法,保留了录出来的那些略显粗粝的音效,即使如今的后期软件可以一键消除……

这些行为,都源于他钟爱的那些上世纪六七十年代的音乐作品。“像披头士、Blue Cheer这些根源式的音乐,它们对我的影响很大。虽然最近复古、复兴的东西越来越多,但我觉得复古某种程度上也代表着未来。”

除此之外,还有显而易“听”的一点是——为了适配整体音乐风格,郭顶在这张专辑里,用更加冷峻、沙哑的方式,变造了自己的唱腔。

如今郭顶每天都安排了密集的彩排。

金曲奖

“我的歌应该不会传遍大街小巷”

新京报:得知入围金曲奖后,你的心态有没有发生变化?

郭顶:其实我没感觉到有什么改变,但它是一个提示,你的这些歌有被别人听到,这是一件好事。所以当我知道金曲奖提名的时候,首先是开心,但是我不会觉得说,这张专辑因为入围金曲奖就变得更好了,它不会因为得了奖或没得奖就改变。其实,我到现在有事没事地还会听这张专辑,每次听的时候还能发现一些有意思的东西,比如说当时一些极端的情绪会变成比较平和的情绪,都会随着境遇的改变而改变。

新京报:《凄美地》同时入围了金曲奖最佳词曲,能否讲述一下这首歌的诞生过程?

郭顶:创作《凄美地》这首歌时,天气非常的恶劣,全是雾霾,呼吸特别困难,然后我就对我的生存产生了一些质疑,而且还有那么多没有完成梦想的人,在这样的环境里他们是怎么想的?所以我觉得就是环境恶化到一个地步的时候,有些东西就变得很悲壮了。《凄美地》就有一些悲壮的情绪在里面——找不到自己的路该怎么走,虽然知道要去哪个地方,可是前路漫漫阻力又很大,可能永远都没办法到达,里面的歌词我也写到了“如此不可及”。

新京报:你曾说过你的性格不适合做明星,但金曲奖一向受到大家关注,设想一下,如果因此你的歌曲开始在大街小巷播放,你是什么心情?

郭顶:会有一些苦恼,但我觉得不会(在大街小巷播放)的。因为我的歌挺难的,坦白讲,就是难唱,听着好像很容易。“红”在某种程度上而言,跟我没什么关系。因为对于我来说,我很享受我现在被人发掘的状态,而不是以一种强制的方式去与人相遇。我觉得,如果大家是一些理性的关注,或者说一些很音乐性的关注,是很好的事情,如果过多关注在别的事情上,那就没意义了,因为一直以来我想做的就是音乐而已。

最让郭顶爱不释手的就是这些他从各地寻来的设备。

人生经历

并不喜欢以前的唱法

1985年8月16日,出生于湖南省怀化市芷江侗族自治县的郭顶,来自于一个音乐世家——他的父亲是一位原生态音乐作曲家,至今仍在坚持创作,他的母亲则是一位舞蹈老师。所以,如今鲜为人所知的是,郭顶在刚出道的时候,除了创作、演唱之外,还时常跳舞。

提起这段“黑历史”,郭顶有点欲言又止,却又忍不住自黑:“对,我以前是动感明星你不知道吗?非常多才多艺的。以前我的竞争对手都是一些唱跳歌手,我希望把自己打造成一个跳一会儿然后弹一会儿再唱一会儿,就是很忙的一个人。”说着说着,他有点哭笑不得,“那时候真的是……现在觉得特别尴尬了。”

2005年3月,毕业于北京现代音乐学院的郭顶,在19岁就发行了第一张同名专辑。四年后,他的第二张专辑《微微》问世。就这样,戴着黑框眼镜、留着齐眉刘海、唱着R&B的郭顶,以一个青涩的“校园偶像”形象,开始进入大众视线。

不过,郭顶坦言,那时由于年龄小不懂处理,在歌曲创作和制作上,都出了很多问题。现在的他,偶尔在播放到自己之前的歌时,“都会起一身鸡皮疙瘩”,“我可以特别诚实地跟你说,我其实一点都不喜欢我以前唱歌的方式,因为那样太像是一个需要让人觉得,啊他唱歌真好听的人了。一个人不应该诋毁自己的过去,但是你知道那个生理反应是很真实的,就是觉得那些东西做得不够好。但当时确实没有能力做得更好,或者说没有能力去做到自己想要的东西,所以总是会过头。”

七年幕后,最大的收获是维持生计

第二张专辑《微微》的发行,让郭顶打开了知名度,但是,过了没多久,他却在舞台上消失了。

转向幕后的这七年,被郭顶称为“人生的一段有趣境遇”。在这段时期里,他给很多歌手写词、写曲——他为周笔畅创作了《福尔摩斯》《密友》《翻白眼》《隔墙花》等,他说自己写给别人最满意的一首曲,就是笔笔的《隔墙花》,而通过这些歌曲,他也跟林夕、黄伟文、陈珊妮等词人,以另一种方式达成了“梦想般的合作”;他还为薛之谦创作了《小孩》《有没有》《潮流季》等一众被歌迷纳入心头好的歌曲。“我通常会把最像他/她们和觉得他/她们唱会很好的作品给到他们,我很少把我自己喜欢的风格强加上去。”郭顶说。

提及这段时光最大的收获,郭顶耿直的吐出两个字:生计。“其实这很现实,因为人需要生活,我不是来自可以不用担心生计的家庭,所以我不能松懈,否则就没有资格做一个北漂了。”

通过幕后生涯的打磨,去年,郭顶带着自己做好的《飞行器的执行周期》专辑母带找到环球,顺利签下唱片约。“很多人觉得,四年发第二张,七年才发第三张,是很不幸的。但我觉得这是我的幸运,因为我可以不用让自己那么惶恐地还没准备好,就表现在大家面前,我一直在控制我的人生,也一直在克制当中展现我想展现的东西。”

未来计划

关于演唱会

巡演在筹备当中,我们正在密集的排练。会有一些近距离的演出,我个人很喜欢live house。

下一张专辑

现在还没有去预设这个东西,因为如果这变成了作业就会很吓人。我觉得《飞行器的执行周期》有可能是我最后一张好听的专辑,希望大家珍惜,如果你喜欢听那些比较容易听的歌的话,我觉得要抓住这个机会,因为接下来的歌可能会不好听,因为谁能知道人的境遇会是怎么样呢。

采写/新京报记者 杨畅 摄影/新京报记者 郭延冰