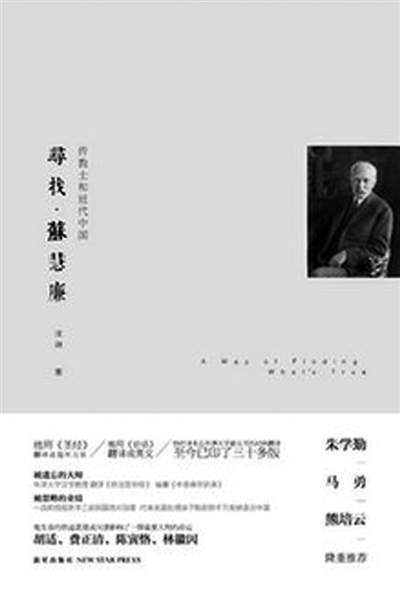

《寻找·苏慧廉》 沈迦著

新星出版社2013年3月

执教牛津时的苏慧廉

不得不向这书的作者沈迦致敬。为了找寻这位在温州传教的苏慧廉的历史足迹,沈迦先生几乎跑遍全球,同时也对许多还活着的后人做了一系列的口述,这种对历史的温情与敬意,这种坚忍不拔的搜寻,都让我们肃然起敬。文中对那些历史中平凡的小人物也有细致生动的描写,让人禁不住想起陶渊明那封有名的书信。做县令的陶渊明曾给儿子请了一名长工,信中陶渊明给儿子写道:“此亦人子也,可善遇之。”看到沈迦写到的那些普通百姓的离合悲欢,我不断地想起陶渊明的这句话。

苏慧廉 英国传教士,著名的教育家,欧洲一流的汉学家。他一生最好的时光都在中国度过。二十出头的他,漂洋过海从英国来到中国,他的未婚妻追随而来,他的孩子出生在这里。他在温州定居二十余载,设立禁烟所,修医院建学堂。学习温州方言,编撰便于外国人学习中文的《四千常用汉字学生袖珍字典》,向西方介绍中文典籍。由于他在教育方面的杰出才能,被聘为山西大学堂的总教习。随后受聘牛津,成为牛津大学汉学教授。而苏慧廉之后的继任者,正是陈寅恪(因二战未成行)。苏慧廉经历中国最动荡的时期,而他的历程,也是那个时代的缩影。理雅各、李提摩太、赫德、严复、王国维、蔡元培、吴佩孚、胡适、顾颉刚、费正清,这些我们耳熟能详的名字,都与苏慧廉有着或近或远的联系。

□书评人 林建刚

我对外国传教士角色的重新认知,来源于大学时代读胡适的书。胡适文章中有很多赞美外国传教士的话,在给教会学校金陵大学四十年纪念的题词中,胡适写道:四十年的苦心经营,只落得“文化侵略”的恶名。如果这就是“文化侵略”,我要大声喊着,“欢迎!”(《胡适日记全集》第五册,第628页)

我还清楚记得我看到这句话时的疑惑,因为这与我所接受的中学历史教育大相径庭。为了释疑解惑,我当时看了两本关于传教士的书:《李提摩太在华回忆录》和《司徒雷登回忆录》。这两本书颠覆了我对外国传教士的最初看法。后来我还知道,完整版的《司徒雷登回忆录》其实还有胡适精彩的序言,只不过我看到的那本并没有胡适的序。

苏慧廉的一生

回到《寻找·苏慧廉》这本书,作者沈迦通过追寻苏慧廉一家的足迹,为我们勾勒出了一群传教士在晚清民国时期的风采。1883年,为了传教,出身英国的苏慧廉来到异国他乡的温州。

苏慧廉传教的方式效法的是使徒保罗,使徒保罗曾说;“和犹太人在一起就做犹太人,和希腊人在一起就做希腊人。”来到温州的苏慧廉,用了半年时间就学会了温州话,这一方面便利了他与温州人的交流,同时也为他后来写温州方言版《圣经》奠定了语言基础。

到温州一年后,苏慧廉的未婚妻路熙也来到了这里。他们在中国成婚、育女。起初,这对外国夫妇的到来引起了当地人的好奇,他们的传教更招致排斥。猎奇的人们围着他的妻子路熙,仇视基督教的人向他们投掷石块,甚至放火烧掉教堂。

苏慧廉深刻感受到了当地人民的疾苦与愚昧,为了缓解当地民众的病苦,更为了得到当地人的认同,传播西方文明,苏慧廉还与其他传教士创办医院,为当地民众医治疾病,帮助那里的民众戒除鸦片毒瘾。随着影响力的增大,苏慧廉还帮助李提摩太创建山西大学堂,而苏慧廉的女儿谢福芸则创办培华女校,林徽因就曾就读于那所学校。

后来,回到英国的苏慧廉因为杰出的汉学成就成为牛津大学的汉学教授。在此期间,他写了《中国与西方》,将《论语》翻译成英文。1920年英国打算退还一部分庚子赔款,对中国极为熟悉的苏慧廉还成为了中英庚子赔款委员会的委员,与胡适、丁文江、蔡元培等当时中国第一流的知识分子有了密切的交往。

此后的苏慧廉,还曾接受美国哥伦比亚大学的邀请,成为那里的访问教授,费正清就是他的学生。1935年,苏慧廉在牛津逝世,享年74岁。

以德报怨与以德报德

需要指出的是,当时在中国的传教士,大多数人都跟苏慧廉一样,对于中国充满善意,乐于帮助中国走向现代化的文明之路。不论是说“我若有千镑英金,中国可以全数支取;我若有千条性命,绝对不留下一条不给中国”的戴德生,还是领导广学会的李提摩太,为了使中国走向健康文明的现代化之路,他们都曾殚精竭虑。在这方面表现最明显的事无疑是当他们面临教案时的态度。

1900年,慈禧打算利用义和团对付洋人,各地发生了或大或小的教案。其中,山西教案是当时影响较大的教案。当时的山西巡抚毓贤严格执行慈禧的指令,在山西境内肆意屠杀外国传教士以及教民,酿成惊天血案。八国联军进入北京城之后,急于媾和的慈禧把毓贤作为替罪羊抛了出去,毓贤最终死于流放途中。

此事过去十一年之后,辛亥革命发生,誓要驱除鞑虏的革命志士在山西杀戮满人,作为满人的毓贤的女儿在退无可退之时,逃到了山西教会,寻求避难。那些在山西的传教士都清楚她就是那个大力屠杀传教士的毓贤的女儿,但依然接受了她,并帮助她躲过了这一劫难。这不就是以德报怨的典范吗?

同样是在1900年,与山西巡抚毓贤屠杀传教士不同,陕西巡抚端方则提前三天把慈禧的命令告诉了在陕西传教的传教士,提前得到信息的传教士顺利逃走了。八国联军进入北京之后,这些传教士来到北京寻求军队保护。在此期间,他们看到有士兵要洗劫一座中国大宅,传教士敦崇礼制止了这些士兵的胡作非为,保护了这座宅邸,而这座宅邸的主人恰恰就是拯救他们的陕西巡抚端方,这也可以算得上是以德报德吧!

传教士与中国知识分子

对于外国传教士而言,传教除了要入乡随俗之外,最迅速的传教方式就是苏格兰长老会牧师爱德华·欧文指出的“去拜访思想和文化上的领军人物”。受到爱德华·欧文以及李提摩太的影响,在传教过程中,苏慧廉有意结交一些当时有重大影响力的文化名流。因此,西方传教士与中国知识分子之间的互动成了中西文化交流史上的盛事。

上世纪20年代的苏慧廉,因为中英庚子赔款的关系,认识了很多知识分子,苏慧廉父女与胡适的交往就是一件有趣的故事。

苏慧廉母女与胡适的交往,对于我们研究胡适的思想很有帮助。1926年前后的胡适,从思想上开始倾向社会主义,这主要表现在胡适对计划经济的迷恋以及对苏俄的公开颂扬两方面。许多研究胡适的学者都曾从这两方面对这一时期的胡适做过研究。而苏慧廉女儿谢福芸跟胡适交往的史料则给我们提供了从宗教角度来审视胡适思想的机会。

因为苏慧廉父女都是虔诚的基督徒,在去往苏俄的火车上,谢福芸与胡适交流了他们对宗教的看法。据谢福芸回忆,这一时期的胡适,曾不断强调“宗教是人民的鸦片”这一观点。

众所周知,“宗教是人民的鸦片”这句话是马克思的名言,由此可以看出当时胡适的宗教观可能受了马克思的影响。从这一角度出发也可以解释当时胡适为什么开始“左倾”,而对于当时英美国家所宣传的苏俄的红色恐怖,胡适则认为俄国的红色恐怖被夸大了,或许正因如此,当时游历苏俄的胡适在大力颂扬苏俄成就的同时,却忽略了苏俄阴暗的一面。

苏慧廉与当时知识分子的密切交往,让我想起了民国时期的天主教徒善秉仁与文宝峰。文宝峰和善秉仁两人跟当时北平的自由知识分子有密切交往,因为他们都对中国现代文学感兴趣,所以他们当时看了很多这方面的书籍,后来文宝峰还曾用法文写过一部《中国新文学运动史》,而善秉仁则与苏雪林等人编著了《中国现代小说戏剧一千五百种》,这本书对后来夏志清写《中国现代小说史》提供了不少灵感。当然,他们在中国的所作所为以及他们对中国的贡献则是另外一个故事了。

【相关阅读】

传教士司徒雷登、卜舫济、李提摩太都曾深深影响中国文化。去东方,收获灵魂,这是他们的使命,也成为我们的历史。